RELIGIEUX A LA POSSONNIERE

- Accueil

- Origine

- Histoire

- Evolution

- Moulins

- Personnages

- Religieux

- Diaporama

- A voir

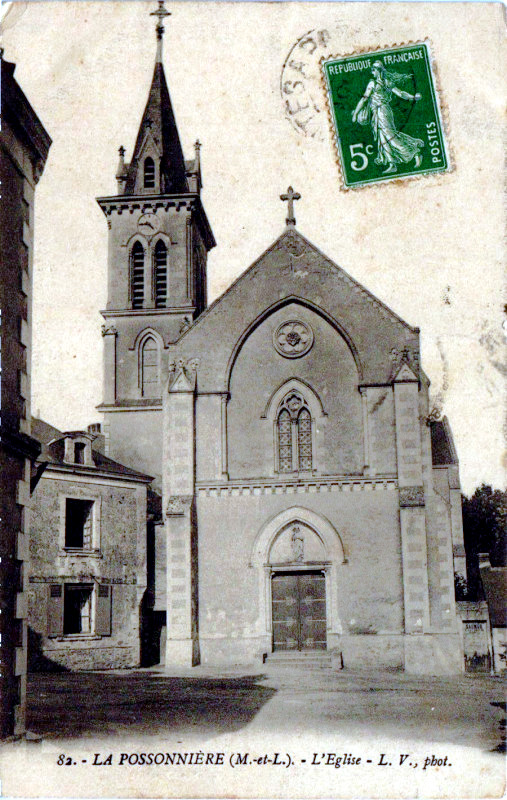

L’EGLISE

M. de Romain fit construire par l'entrepreneur local Tardieu, une première église dont il fut lui-même l'architecte. Elle avait 23 m de longueur totale et 8 m de hauteur sous une voûte en lambris de bois peinte couleur tuffeau. Il y avait une rosace au-dessus de la porte d'entrée, 3 fenêtres en plein cintre sans ornement, de chaque côté de la nef et 2 dans le choeur, mais sans vitraux.

Le clocher dont la base subsiste encore, ne fut ajouté qu'en 1825/26, mais un bas-côté de 9 m de long par 4 m de large avait été ajouté à la nef vers 1820 entre l'actuel clocher et la chapelle de la Vierge.

L'église actuelle est une reconstruction de la primitive sur les mêmes fondations avec agrandissement en 1860-62, d'un transept et d'un choeur sur les plans des architectes Duvêtre et Bonnet. Le clocher resté en place, fut exhaussé et décoré plus tard en 1880. Il a été restauré après la dernière guerre par le curé Simbleau, l'extérieur l'a été par la commune en 1960

Elle renferme un reliquaire de la vraie croix, rapporté de Rome en 1788 par le colonel de Romain, et une statue en marbre de la Vierge datant du XIVe et figurant dans l'église depuis sa création ; la tête de l'enfant Jésus cassée a été refaite en 1929. L'horloge date du Second Empire et était alors la seule de la commune. Le maître autel est en marbre excepté la pierre tabulaire, il est l'oeuvre du sculpteur Chapeau. Le marchepied a été exécuté par Théodore Chauviré de La Possonnière. Il a coûté 7 000 F. pose comprise et a été payé par souscription, revenus de fabrique et dons pour 2 700 F. Le transport a été effectué en charrette depuis Angers par M. Belliard fermier du Grouteau et Pierre Gaudin de l'Arche. L'inauguration a eu lieu le 20/02/1887.

En mai 1888, à l'occasion du mariage de son fils René, lieutenant de vaisseau avec Marguerite de Pennelé, la comtesse de Romain fit don d'une chape dorée.

Une religieuse de Saint Vincent de Paul, Marie Bourigault de La Possonnière décédée par la suite à Paris, fit don en juillet 1885, d'un tableau de la Sainte Face rapporté de Rome par l'aumônier de leur mission «après lui avoir fait touché le voile de Sainte Véronique, un clou et la sainte lance du Sauveurs» selon le curé Joncheray dans ses notes. Il fut placé par la confrérie de la Sainte Face qui comptait 102 associés, du côté de l'autel du Sacré Coeur. Au-devant brulait une lampe «entretenue par la comtesse Félix de Romain».

Visiter l'Interieur de l'Eglise : Diaporama

Les Chapelles

La chapelle Saint-René

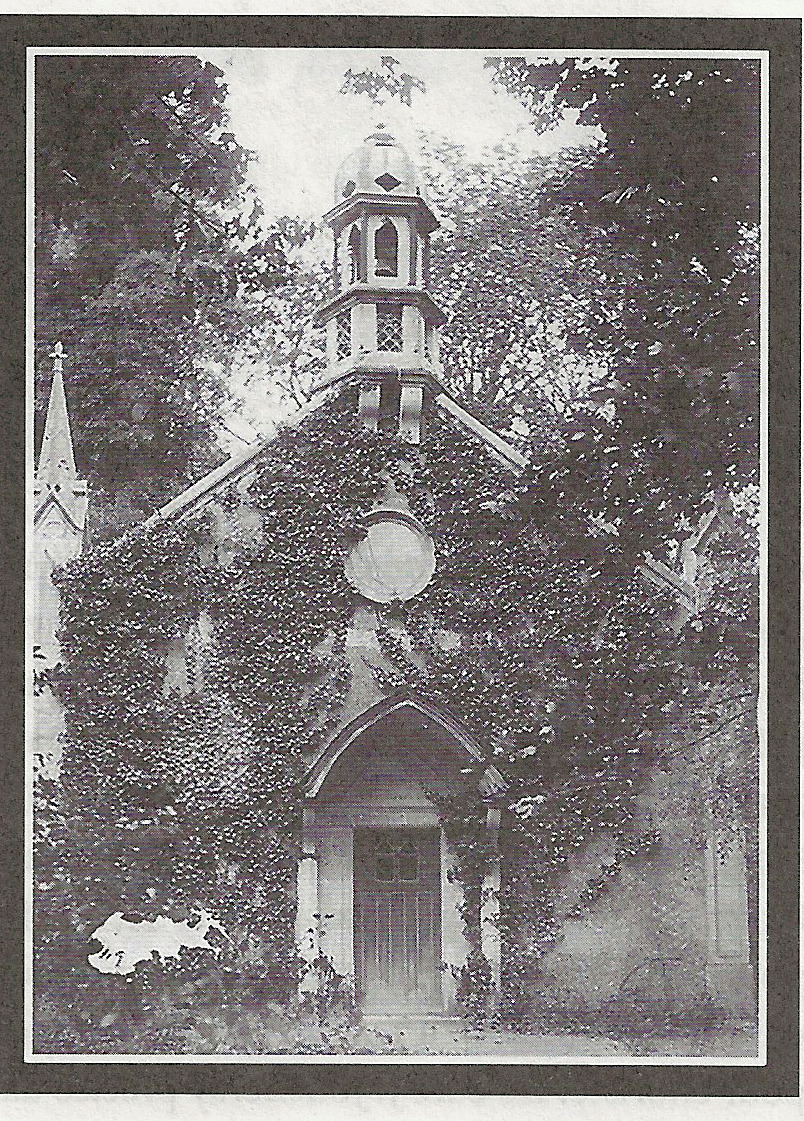

dans le parc de Romain est l'ancienne chapelle du château fort remontant sans doute à 1435 date de la reconstruction de ce dernier. Elle fut très largement restaurée en 1851 par le colonel de Romain qui remplaça le lambris bois par une voûte à croisées ogivales puis plus récemment en 1997 pour réfection de la couverture. Elle renferme quatre mausolées des trois comtes de Romain et celui du coeur de Mgr Jean-Baptiste du Chilleau, évêque de Tours aumônier de Marie-Antoinette. Elle mesure 6 m dans ses trois dimensions y compris à la clef de voûte.

Elle comporte 2 fenêtres latérales géminées de 1.50 m par 3, un clocheton et un auvent, un autel en pierre blanche posé en 1886, deux piscines dont une ornée de pinacles avec couronnement fleuronné, l'autre surmontée d'un écusson lozangé et au-dessus de la porte d'entrée l'inscription «Ici on renaît, entrez et priez». Les vitraux comprenaient 8 médaillons dont 5 du XVIe siècle représentant, sainte Catherine, une Vierge, l'adoration des mages, Sainte Barbe, Saint René, Saint Jude, Saint Thomas et Sainte Marguerite

La chapelle Saint-Roch

A la Roussellière , fut construite en 1633, fondée le 4 juillet 1634 par l'avocat Froger qui y établit deux messes par semaine dont une le dimanche. Elle était desservie par le chapelain de l'Alleud qui sollicitait en 1770 la suppression des deux messes. Mais elle fut l'objet d'un pèlerinage important le 16 août, jour de la fête de saint Roch que l'on implorait contre la peste.

Elle lui est en effet dédiée ainsi qu'à sainte Apolline que les jeunes filles venaient aussi prier pour se marier dans l'année. Elle contient plusieurs statues en terre du saint et un mobilier intéressant.

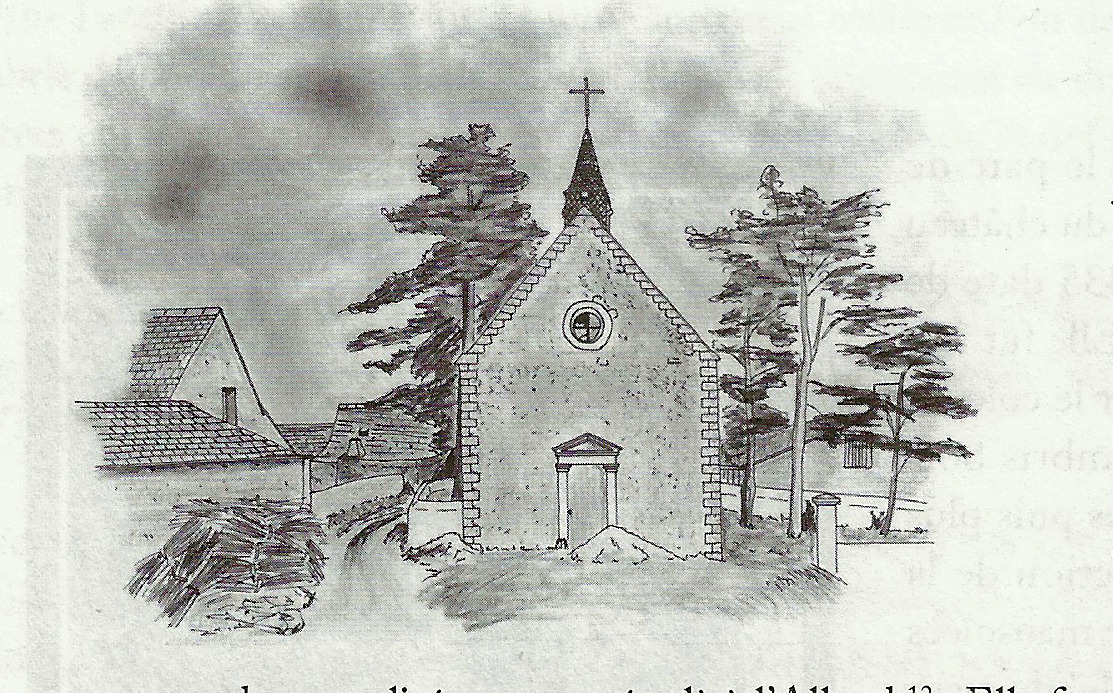

La chapelle Saint-Clément

Une chapelle dédiée à Saint Clément et Saint Joyeux (ou Jovite) patrons des mariniers, exista à l'Alleud jusqu'en 1950. Sa fondation reste inconnue, «elle était à la présentation du curé de Savennières qui, en 1737, la fit lambrisser et, en 1740, la gratifia d'un tabernacle et d'un ciboire qu'elle n'avait jamais eus auparavant», parce qu'il y avait eu une grande mortalité cette année-là à l'Alleud. Elle fut augmentée le 21 janvier 1495 par Pierre Guignebault. Plusieurs prêtres-chapelains y furent inhumés : Jacques Turpin inhumé le 5/02/1695, ainsi que son successeur Simon Prévost, enterré le 18/08/1734. Elle avait 46 pieds de longueur, 25 de large et 8 m de hauteur.

En 1783, le prêtre-chapelain possédait une maison avec jardin clos d'environ 2 boisselées, un morceau de terre de 3/4 de boisselée, un pré clos, 2 planches de vigne et 2 autres en plus au clos des Guigniers sous le moulin Guilbault. Conservée en tant qu'oratoire en 1791, elle fut vendue nationalement le 4 Fructidor de l'an IV pour 225 livres et rasée parce qu'elle aurait été incendiée par les bleus en 1793/94. Le dernier chapelain fut l'abbé Pirault qui disait sa messe le dimanche matin à 8 h avec Pierre Ciret pour choriste. Le curé J. Joncheray précise dans son bulletin paroissial, que l'abbé Pirault avait 31 en 1791 quand il dut cesser d'exercer le culte et s'exila à Saint-Laurent-de-la-Plaine où il mourut l'année suivante.

Son emplacement fut par la suite compris dans l'enclos de M. de Sapinaud qui fit ériger une croix à sa place, puis, vers 1828, il la fit reconstruire sensiblement sur les mêmes fondations. A peine 100 ans plus tard vers 1921, elle était vendue à nouveau avec le château et transformée en grange. Le curé de La Possonnière vint encore y dire la messe dominicale durant la dernière guerre, mais elle menaçait ruine et fut finalement rasée vers 1950. On dit qu'elle aurait contenu un tableau de l'école de Mignard représentant une vierge à l'enfant, resté dans la vallée de Chalonnes.

La Chapelle Saint Jacques

De la chapelle de l'ancien prieuré Saint-Jacques, il ne reste qu'une construction profondément transformée et perdue dans une masse de bâtiments plus récents derrière l'ancienne poste à l'entrée du bourg. Elle comportait «une nef un choeur, une petite sacristie avec une petite place de 25 pieds de long, planté de deux ormeaux au-devant de l'entrée » . Elle ne possédait en fait que trois murs dans l'enceinte du prieuré et deux belles portes basses plus une autre plus petite, d'accès à la sacristie. Les ornements pour dire la messe appartenaient en 1630 à la confrérie, mais elle la disait rarement et c'est le curé de Savennières qui devait officier le plus souvent.

Il y avait à l'ouest, l'étable du prieur qui avait été construite par Gille Gaillard et un groupe de bâtiments abritant une école, le logement de la maîtresse d'école, les habitations de deux particuliers et le siège de la confrérie juste au carrefour.

Elle ne fut pas brûlée comme l'a voulu une légende mais vendue nationalement à la Révolution ainsi que l'école voisine, le 18 Germinal An II au citoyen Gilbert pour être transformée en habitation puis fut comprise par la suite dans l'enclos de M. Planchenault.

Prêtres à la Possonnière

Différents prêtres ont officié à La Possonnière : Antoine-Vincent Dugrip, 1802-1804 ; Charles Barbedette, 1805-1809 ; Geoffroy Follenfant, 1809-1820 ; François Yvon, 1820, 1848 ; René Joncheray, 1848-1883 ; Jacques Joncheray, 1883-1930 ; Auguste Simonneau, 1930-1956 ; René-Jean Gaillard, 1956-1982.

Les derniers chapelains furent : J. Rontard de 1717 à 1756, prêtre à La Possonnière, P. Gaillaud en 1757, prètre-chapelain et vicaire de Savennières, J. du Mesnilaumont en 1758, Gaudin en 1770, ancien curé, prêtre-chapelain de La Possonnière, A. Peizot en 1777, prêtre desservant la chapelle de La Possonnière, Fleury en 1786 et jusqu'en 1790 au moins.

Y ont été inhumés : Jean Guerrier sieur de Monceaux le 1er octobre 1638, dame Cupif sa veuve le 27 septembre 1671, Charles de Beauvollier le 4 avril 1672, René Romain le 3 septembre 1711.

page suivante = Diaporama

page precedente =Personnages de la Possonniere